私の母の額には大きな火傷の跡があります。赤ちゃんの時に囲炉裏に落ちて焼けました。ちょっとその話をします。

その日は栗枝渡八幡神社祭りという祖谷では大変大きなお祭りがあった日だったそうです。 ”八幡さん”と呼ばれて親しまれ、祖谷中から人が集まったと聞いています。

その当時、母親たち一家は東祖谷の九鬼(グーグルマップで”東祖谷九鬼”と打ってもらえればどこかわかります)という集落に住んでいました。

同集落は祭りがあった栗枝渡集落(グーグルマップで”東祖谷栗枝渡”と打っていただければどこかわかります)に比較的近い場所に位置するため、八幡さんの日には親戚・縁者がたくさん立ち寄ったようです。

そのため、母の母、すなわち私の祖母は、事故が起こったその日は来客の準備で忙しく働いていたそうです。

ちょうど家の前の畑で来客用のトウモロコシを収穫していた時だったと聞いています。

まだ座れるようになったばかりの母を10歳ほど上の兄が囲炉裏の傍に座らせたようです(母は10人兄妹の8番目。年の離れた兄がたくさんいました)。 暖を取らせてようとしてくれたみたいです(母がそのように言っています)。

そしてその兄は母をおいていなくなります。 母が転げます。

”尋常ならざる泣き声”(と祖母が言っていたらしい)を耳にした祖母は家の中に駆け戻ります。 そして囲炉裏から母を救出するのですが、時すでに遅し。 額に火傷を負い、それが93歳になった今も痛々しい傷跡として残っています。

この話は子供の頃から何回も聞かされていました。 なのでずっと聞き流していました。

しかし4年前にUターンし、栗枝渡八幡神社についても調べ始めていた私は、この話に聞き耳を立て始めます。 すると様々な疑問が湧き始めます。

八幡さん? 旧暦の8月15日のはず。 今で言うと9月後半~10月前半。 そんな時期に囲炉裏で火を焚いていた? 暖を取らせようとしていた?? そんな時期にトウモロコシがあった???

私はこの話の信憑性を疑い始めます。

「夏のに囲炉裏焚っきょったん?(夏なのに囲炉裏で火を焚いていたのか?)」。

少し揶揄うように質問します。 意外にも母が即答します。

「そりゃそうじゃわ。囲炉裏で焚かんでどうやって飯炊くん?」。

飯は竈で炊くもの。 そう思い込んでいた私はまだ揶揄います。

「ふ~ん、昔は囲炉裏で飯も炊っきょたんじゃな?」

すると母が答えます。

「そりゃそうじゃわ。囲炉裏しかないのに、どこで飯炊くん?」

ん? やっと意味が分かり始めた私は具体的に質問をし始めます。

「竈はなかったのか?」。 母が答えます。 「そんなものない」。

「土間はなかったのか?」。 母が答えます。 「そんなものない」。

どういうこと? 私は膝を正して家の間取りについて聞き取りを始めます。

すると以下のようなことがわかります。

・家には居間と客間の2間しかなかった

※祖谷ではこの2間をウチとオモテと呼ぶ

・炊事場はなかった。食器は戸外で洗っていた

※竹を渡して谷水を家の外まで引いていた

・玄関はなかった

※家には縁側から出入りしていた

・便所はあった。家の正面と畑にあった

※畑に人糞を撒きやすい位置にあった

・風呂はなかった。隣の家に借りて行っていた

※隣と言っても500mほど離れたところ

まとめると、あったのは、居間と客間と便所の3つだけ。 風呂・土間・竈はおろか、玄関すら無かったようです。 しかもこれが農家の一般的な間取りだったとか。

ここからウチ(居間)・オモテ(客間)の間に寝間(寝室)が付くとワンランクアップだったそうです。

そう言えば落合集落に設置されている説明板に「古民家の典型的な間取りは”ウチ・オモテの中ネマ三間どり”」とありました。 ウチ・オモテの中にネマがある3部屋の間取りが典型的だったと言う意味です。 そういうことか! この時始めて腑に落ちます。

そこに土間が付くと更にランクアップです。

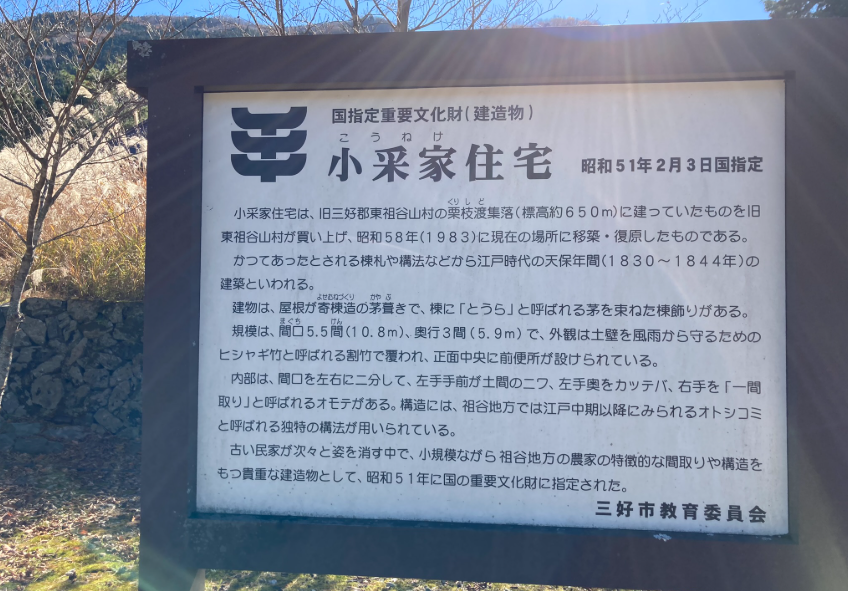

そう言えば、国の重要文化財”小采家住宅”は土間・竈付きです。 お金持ちだったのでしょうか。 間取りから農家の裕福度も読み取れるようになります。

そして小采家が大切にされている理由、その価値の高さなども分かり始めます。

そこには武家屋敷のような伝説も武勇伝もありません。 屋敷の大きさや重みのある展示物で観光客を圧倒する迫力もありません。 噂が噂を呼ぶ口コミもありません。

小采家はそこに静かに佇んでいるだけです。

しかし、当時の時代背景や生活様式と照らし合わせて眺めていると、じわじわと当時のつつましい暮らしが姿を現し始めます。 詫びというのでしょうか。 武家屋敷では味わえないような何とも言えない空気感が辺り一杯に漂い始めます。

「だから”国”の重要文化財だったのか!」。 私は一人、感動し始めます。

ということで、祖谷にお越しの際は、そのような観点で”是非小采家をご見学ください”。

と言いたいところなのですが、残念なことに今は内観できません。 耐震設計強化が必要で、完了するまで入室が禁止されています。

小采家以外では、落合集落にも古民家がたくさん残っています。 しかしここは結構手が入っていて、昔のままの間取りは楽しめません。 長岡家住宅というのもありますが、ここはお代官さんの家で農家ではありません。

釣井集落に木村家住宅というもう一つの国の重要文化財がありますが、ここも現在改修中です。 中を見ることができません。

う~ん、残念。 見て欲しいのに~。

と思っていた私ですが、一か所、素晴らしい場所を忘れていました。 灯台下暗し。

”中石家住宅”です。 香川県は屋島の四国村ミウゼアムにあります。 場所は屋島ですが、正真正銘の祖谷の古民家です。 40年程前に移設されました。

中石家住宅 | 施設一覧 | 四国村案内 | SHIKOKUMURA

実は私の母の旧姓は中石。 そして屋島にあるこの住宅はその本家に当たります。 祖父が生まれ育ち、子供の母が入り浸った家です。

その詳細は別途記載します。 とりあえず、古民家の造りや間取りについて興味が湧いた方がいらっしゃれば、是非四国村を訪問し、中石家住宅もご覧ください。

以上、最後は話がそれてしまいましたが、ひょんなことから古民家への理解が深まった話でした。

※この記事に使用している写真はすべて小采家のものです。内観できない代わりにせめて写真でどうぞ。

コメント