以前、祖谷の雑穀6種(ムギ、タカキビ、アワ、コキビ、ヤツマタ、ヒエ)について紹介しました。

この中でもヤツマタは”幻の雑穀”と呼ばれ、祖谷でも別格扱いされています。

なぜヤツマタは特別なのか? 他の雑穀と対比して調べてみたので、その結果を報告したいと思います。

ちなみにですが、この6種はすべてイネ科ですが、どれも属が異なります。

・ムギ(オオムギ): イネ科 オオムギ属

・アワ: イネ科 エノコログサ属

・ヒエ: イネ科 ヒエ属

・コキビ(キビ): イネ科 キビ属

・タカキビ(モロコシ): イネ科 モロコシ属

・ヤツマタ(シコクビエ): イネ科 オヒシバ属

例えば ”ウリ科” で言うと、キュウリと、カボチャと、スイカくらいの違いです。 当然栄養素も大きく異なります。

タカキビはキビの一種、シコクビエはヒエの一種と思い込み、似たような雑穀ばかりを食べていたと決め込んでいた私はびっくり。 昔の人の栄養バランスの良さに感心するのでした。

■ムギ(オオムギ)

これは特に説明は不要ですよね。トウモロコシ、コムギ、イネ に次いで世界第4位の生産量を誇るものです。昔は米に次ぐ主食でした。今でも健康食品として売られていますし、なんと言ってもその麦芽がビールの原料として使われていますよね。

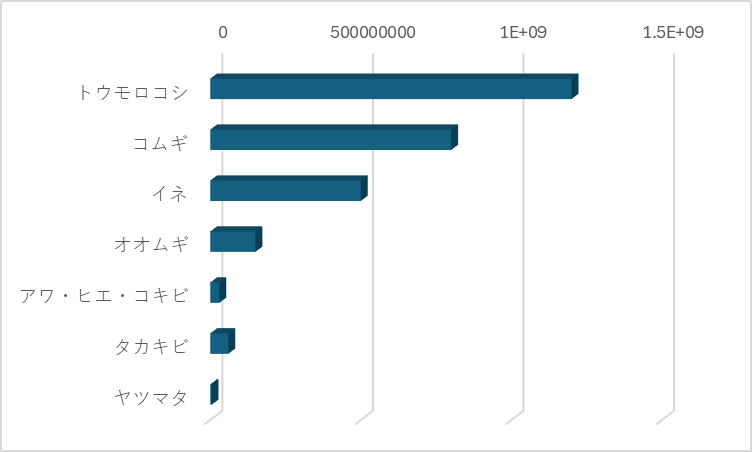

とは言いつつも、上位3つとは流通量が大きく異なります(下表参照)。 ””動く大地と暮らす知恵”に参加して:知らず知らず” でも書きましたが、我々の上位3品目に対する依存度はすごいですね。 驚くほど偏った食生活です。

| トウモロコシ | コムギ | イネ | オオムギ | |

| 世界生産量 | 12億t | 8億t | 5億t | 1.5億t |

| 日本生産量 | 20万t | 100万t | 700万t | 23万t |

| 日本輸入量 | 1600万t | 470万t | 1万t | 20万t |

| 日本国内流通量 | 1620万t | 570万t | 700万t | 43万t |

※数値はおよそのものです。国内流通量は日本生産量と輸入量を単純に加算して算出しています

■アワ

これも有名ですよね。五穀の一つで、今も宮中の新嘗祭では必ず登場する日本を代表する穀物です。 何でも神代史にも記録がたくさんあり、イネよりも先の縄文時代からある日本最古の穀類作物だそうですよ。

今でも健康食品として使われているほか、家畜、家禽、ペットなどの飼料として需要が多いようです。 祖谷ではオオムギに混ぜてご飯代わりにしたり、餅にして食べたりしていました。

アワは”濡れ手に粟”という諺に出てくるほど有名な雑穀ですし、そもそも”阿波”は元々は”粟”だったとか。 漢字一文字が忌み嫌われる時代に”阿波”に変更されたそうです。 ということで、特に徳島県で”粟”は珍しい穀物ではなかったようです。

■ヒエ

”祖谷の雑穀:その種類と使い分け”で書いたようにヒエはうちの母が子供の頃まで主食にしていたものです。 イネ、ムギ、マメ、アワと並んで五穀の一つにも数えられるメジャーな雑穀です。

現在も健康食品の他に、小鳥の飼料などに生産されているようです。

そう言えば、町の人にアワ・ヒエの話をした時、「あぁ、あの小鳥の餌になるやつね」と言われたことがあります。 アワ・ヒエを知っている人がいたとすると、多くがこのような反応になることでしょう。

小鳥の餌から健康食品へ、多数派の認識を逆転させたい雑穀ですね。

■コキビ(キビ)

一般には”キビ”と呼ばれ、アワやヒエに代わって五穀の内の一つに数えられることもあるほどの穀物です。

アワ、ヒエ、キビをまとめて雑穀と呼ばれることが多いようで、世界生産統計でもそのような括りになっています。

さてその雑穀(アワ・ヒエ・キビ)の年間生産量ですが、世界で3000万トン、日本で100万トンだそうです。そこそこ生産されていますね。

用途は今一つはっきりしませんが、東南アジアでは食料や飼料、欧米ではパンに混ぜたりして利用されているっぽいです。 祖谷では主に餅にして食べていました。

いずれにしても、幻の穀物ではなさそうです。

ちなみに、岡山のキビ団子は主成分はキビではなくもち米のようです。また沖縄のサトウキビはイネ科サトウキビ属で、キビ属すなわち所謂キビとは異質のものです。

■タカキビ(モロコシ)

タカキビは私も子供の頃、餅にしたものをよく食べさせられました。 しかし祖谷以外ではこの言葉は聞いたことがなかったので”希少性が高いに違いない”と思っていました。

が、調べてみると、なんと、トウモロコシ、コムギ、イネ、オオムギ に次いで世界第5位の生産量を誇る穀物だとか。年間6000万トンが作られているようです。日本でも3000トンほど生産されています。

その理由は用途が広いことでしょうか?

アフリカやインドでは主食であることをはじめ、飼料、醸造、精糖、デンプンやアルコールなどの工業用などに使われているようです。

一般的にはモロコシと呼ばれるようですが、タカキビと呼ぶところも少なくないようです。 大変背丈が高いキビに見えたからでしょうか。

■ヤツマタ(シコクビエ)

最後にヤツマタです。幻の雑穀と呼ばれるものです。正式名称はシコクビエです。

国内の生産量は意外と多く100万トンでした。タカキビは3000トンでしたのでその300倍もあります。

ただ、タカキビの場合は工業用に作られていることが多く、国内生産しても割に合わないのかも知れません。世界では6000万トンも生産されているわけですから、これを輸入した方が安定供給につながり、価格も安く抑えられるはず。国内生産量が少ないのはそのような理由と推察します。

対するヤツマタは世界で450万トンしか生産されておりません。ヒエ・アワ・キビの15%、タカキビの7.5%です。

これが”幻”と呼ばれる所以かも知れません。

(穀物の世界生産量)

ではヤツマタはなぜこんなに生産量が少ないのでしょうか?

その用途を見るとわかる感じがします。 粉に挽いておねりや団子として食べる、粥にする、と言う感じでその全てが食用です。 動物の飼料や工業用として用いられる他の雑穀とは大違いです。 大量に生産する必然性がありません。

しかも流通の少なさは今に限ったことではなさそうです。 ヤツマタは地方名が非常に多いのです。

岐阜県だけでもチョウセンビエ、アカビエ、コウボウビエ、タイコウビエ。 他にマタビエ、ヨスケビエ、エゾビエ、ダゴビエ、カモアシビエ、カラビエ、カマシなど、とも呼ばれるそうです。 我々が使っている”ヤツマタ”も数多く存在する地方名の一つです。

”物は流通によって呼び名が統一されていく”と考えると、地方名が多いヤツマタはローカル色の強い穀物ということになります。 皆さん”オラが村の特別な食べ物”として秘密にしていたのでしょうか?

似た話はもう一つあります。ヤツマタは縄文時代晩期には既に伝来しているようですが、文献や記録が非常に少ないそうです。

これはヤツマタの存在が識者の耳には届かなかったため? だとすると、この話からも、ヤツマタが秘密の食べ物、特別な穀物として扱われていた気配が伝わってきます。

謎の多いヤツマタ。 これも”幻の雑穀”と呼ばれる所以でしょうか。

更に、更に、ヤツマタは地元の人から大変愛されています。

祖谷でも雑穀生産組合なるものが存在し、ヤツマタの保護活動を行っています。 このような活動は日本の色々なところでが行われています。

なぜヤツマタはこんなにも人から愛されるのでしょうか? それもまた謎です。

ちなみに、うちの母の世代の人たちは、ヤツマタ団子を作ると大変うれしそうに食べてくれます。 昔懐かしのおやつという感じでしょうか。

団子にして食べていたヤツマタ。 主食とは異なり、少しおやつ的な、傍流的な感じも愛される理由なのかも知れません。

以上、幻のヤツマタについて調査・考察してみました。

だいぶん理解が深まりましたが、同じくらい謎も増えました。 ヤツマタ恐るべし! 大変奥が深いです。 また何かわかったら続編を書きます。

※本記事はWikipediaに書かれている情報をもとに作成しています。生産量についてはネットで検索した複数データを参考におよその値を記載しています。

コメント