”ひょんな事から古民家への理解が深まった話”において、室内が見学できる唯一の祖谷古民家農家として”中石家住宅”を紹介しました。

そして先日四国村ミウゼアム(以下”四国村”)を母と訪れ、中石家住宅を見学して来ました。今日はその概要を写真集で紹介します。

※四国村とは四国4県から33棟の建物を移築・復元した野外博物館で、香川県高松市に存在します。

以前も書きましたが、母はこの中石家出身で、この住宅の主屋は彼女の父が育ったところ、隠居屋は祖父母の家になります。

そんな母の解説付きなので、この住宅に関してはどの情報よりも詳しいと自負します。ここを訪れることがあれば、是非この記事を参考に実物をお楽しみください。

本題の前に。ここにも”かずら橋”があります。”祖谷は遠過ぎ”という方は、こちらのかずら橋をお楽しみください。 簡易版ですが、作りは本物とほぼ同じでした。

中石家住宅が見えてきました。手前から、隠居屋、主屋、納屋となっています。

説明書きには”主屋・隠居屋・納屋が並んで配置”とありました。一般的にはその通りですが、中石家住宅は実際には隠居屋は主屋の上にあったそうです。

中石家主屋の下には藤本家があり、縦に中石家隠居屋、中石家主屋、藤本家が並んでいたそうです。そして中石家の末っ子と藤本家の次女が大恋愛の末に結婚し、母が生まれました。

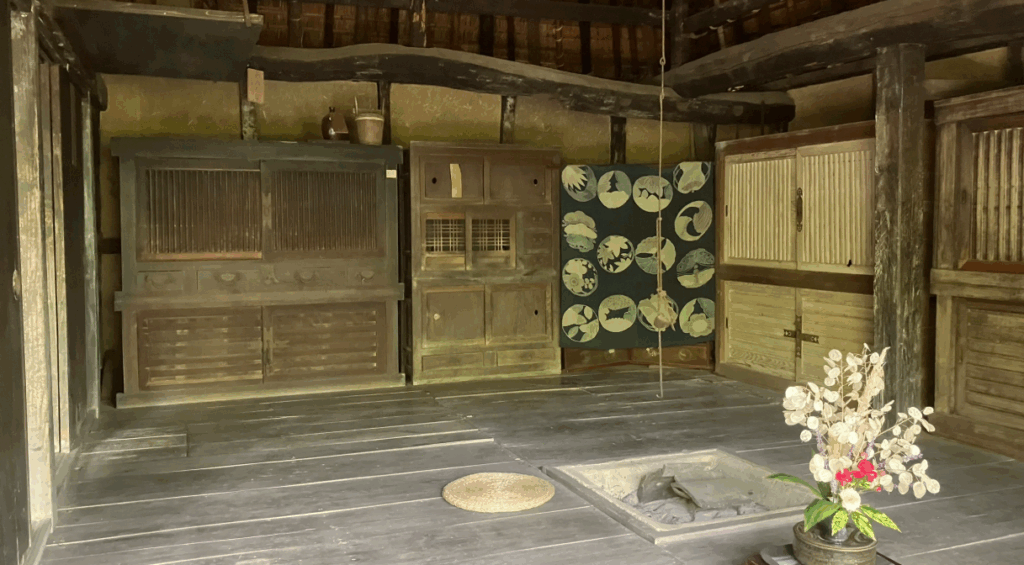

ここは隠居屋室内です。

右側の居間(祖谷では”ウチ”と言う)と左側の客間(祖谷では”オモテ”という)の二間(祖谷ではこれを”ウチ・オモテ二間取り”と言う)となっています。

この間取りは、間に寝間がある”中ネマ三間取り”と並んで祖谷の旧農家の典型と言われています。

これは物干しです。ここに干し物をしていたそうです。

外壁がひしゃぎ竹で覆われています。

”ひしゃぐ”とは潰すという意味で、祖谷ではこうして潰した竹を用いて外壁を覆っていました。 雨から壁を保護するためです。

祖谷特有の方法と言われていますので、興味をもって観察いただければと思います。

壁に掛けられている木の竿は葉タバコを干すためのものだそうです。これを2本室内に渡し、その間に縄をかけ、収穫した葉タバコを縄に挟んで吊るしました。

竹竿ではなく木を使っている点にご注目ください。それくらい葉タバコが重かった、すなわち干す量が多かった、ということでしょうか。

竿の下にあるのは餅つき用の臼だそうです。昔は石臼だったのですね。

隠居屋の反対側外壁です。ここにも木の竿が掛かっています。先ほどのものと合わせて2本常備されていたようです。

竿の下にあるのは左から、ひき臼、手水鉢、ひき臼です。その上にかかっているのは千歯扱きと言って脱穀に使う農具です。収穫した雑穀を歯にかけて引っ張ると実と茎葉部分が分離できます。

縁側です。昔の家には玄関はなく、縁側から出入りしていました。履物は縁側の下にしまっていました。隠居屋なので、高齢者が出入りしやすいように低くなっています。

次に主屋です。

主屋もウチ・オモテの二間取りになっていました。上の写真はウチ(居間)です。

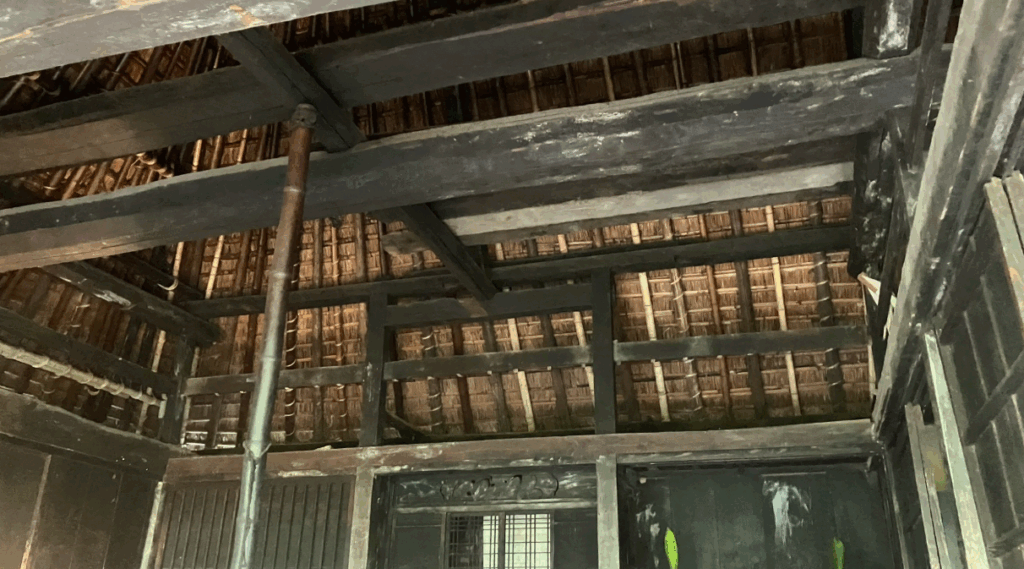

天井をご覧ください。湾曲した梁が使われ、囲炉裏のすすで黒くなっています。私の祖父母の家もこんな感じでした。懐かしかったです。

こちらはオモテ(客間)です。右にあるのが神棚、その左がお大師さん、だそうです。神棚やお大師さんはオモテに設けるのが普通だったそうです。

お大師さんとは真言宗の開祖空海(弘法大師)の事で、真言宗が多い祖谷では多くの家でお大師さんを祀ってたようです。 先祖供養のためと思います。

左に糸巻き機があります。この頃、衣服は何度も何度も繕って使ったようで、裁縫関係の道具や機器も充実していたのでしょうか。

手先が器用で、のちに縫物や編み物で生計を立てることになるうちの母は、子供の頃からここで繕いものをしていたようです。

母が入り浸っているので、母の妹も遊びに行ったところ、「弁当、持ってきたか?」と聞かれたそうです。

「私はそんなことは一度も言われたことがない。いつも昼食付きだった。」というのが母の自慢の一つです。

ここで役に立ったという自負が、縫物・編み物人生に進むきっかけとなったのかも知れません。

囲炉裏です。真ん中にあるのが自在鉤と呼ばれるもので鍋の高さを自在に調節できます。右の写真はその拡大図で”押さえ木”が面白いのでつい写真に収めました。

この押さえ木。魚の形をしているのはどこも同じですが、通常は横を向いています。しかし中石家のものは縦になっています。縦の方が手抜き感がありますが、珍しいので一応紹介。

屋根裏です。白川郷の農家は板が張ってあって、天井裏には農機具が置かれていたと記憶しています。

しかし祖谷の農家はどこもこのような吹き抜けになっています。葉タバコを干すためです。

先ほど紹介した木の竿を両端に吊り、間に縄を何本も張って葉タバコを吊るしました。葉タバコが収穫される夏以降、どの家も中は葉タバコで一杯だったと聞いています。

次にトイレです。隠居屋にはトイレがありませんでしたが、主屋にはあります。家の前に突き出した一角がトイレです。昔はこのようにトイレは畑に近い正面にありました。

武家屋敷では祖谷でもトイレは裏にあります。トイレがどこにあるかを見ると、その家が武家か農家か一目瞭然です。

これがトイレです。トイレの床には竹が敷き詰められていました。どのようにして用をたすか? 一目瞭然だと思うので説明は省略します。

私が子供の頃、祖父の家のトイレもまったく同じ作りでした。

竹は歩くとギシギシ音がします。 割れて落ちそうで大変心もとない感じでした。

便器(?)は更に恐怖でした。 真っ暗な穴は落ちそうで怖いですし、中から魔物の手が出てきそうでした。 恐怖と闘いながら急いで用を足し、一目散にみんなの所に戻っていたのを覚えています。

なお左手前の小部屋は男性小便用です。昔は大便がオープンスペースで、小便の方が小部屋になっていたのですね。

最後に納屋です。ここの室内は見学できませんでした。見るべきところは牛小屋だけでしょうか?

上の写真が牛小屋です。 中石家は敷地の段差を利用して、上手に牛小屋を作っていたようです。

母は”そこは牛小屋”と一言で済ませていましたが、私は、母に違和感を抱かないほど忠実に再現されていることに驚きました。

この段差の再現のために、中石家に適した場所を先に選んだのかも知れません。 四国村さんの拘りに敬意を表します。

更に中石家住宅を抜ける階段には泥質片岩と呼ばれる石が使われていました。上の写真です。

泥が固まったもので祖谷にはありますが、香川県には存在しません。わざわざ祖谷から運んできたものと思われます。

殆どの人は気に留めないような細部にまで拘って祖谷が再現されています。 四国村、あっぱれです。

ちなみに家の敷石には緑色片岩と呼ばれる石が使われていました。これは”阿波の青石”と呼ばれるもので香川県には存在しません。これも祖谷から運ばれてきたものと思われます。

昔の家はこのように石を敷いてその上に柱を組んでいました。そして強度が必要なこの部分には、もともと泥で割れやすい泥質片岩ではなく、固いことで有名な緑色片岩が使われていました。

そんな点もちゃんと再現されています。ここを訪問された際は是非確認して欲しく思います。

おわり。

(注意)坂や階段が多いので、高齢者や体の不自由な方には少し厳しいかも知れません。健脚のはずの私の母もあちこちで休憩しながら進みました。

コメント